親子で楽しむ!簡単なDTMの始め方3ステップ~童謡で学ぶ音楽制作の世界~

「うちの子、音楽が好きそうだけど、もっと音楽を楽しめる方法はないかな?」

そんな風に思ったことはありませんか。実は今、親子で一緒に音楽を作れる素晴らしい時代が到来しています。DTM(デスクトップミュージック)という技術のおかげで、楽器が弾けなくても、音楽の知識がなくても、パソコン一台あれば本格的な音楽制作が可能になったのです。

特に、童謡を使った音楽制作は、親子で取り組むのに理想的な活動です。お子さんがよく知っている「きらきら星」や「ちょうちょう」といった馴染み深いメロディーを使って、一緒にアレンジを加えたり、新しい音を重ねたりする体験は、まさに現代版の音楽遊びと言えるでしょう。

この記事では、音楽制作が全く初めてという親子でも、3つのステップで楽しく音楽制作を始められる方法をご紹介します。専門用語はできるだけ使わず、「失敗を恐れずに挑戦してみよう」という気持ちで読み進めていただければと思います。

なぜ親子でDTMを始めるべきなのか

子どもの創造性発達への驚くべき効果

音楽制作は、お子さんの創造性発達に計り知れない効果をもたらします。研究によると、音楽に触れる子どもたちは、そうでない子どもたちと比較して認知能力や言語発達において優位性を示すことが分かっています。

特にDTMでの音楽制作は、従来の楽器演奏とは異なる創造的アプローチを可能にします。「ここにドラムの音を追加してみよう」「この部分をもっと明るい音にしてみたい」といった試行錯誤を通じて、お子さんの音楽的センスが自然に育まれていくのです。

親子のコミュニケーションが深まる理由

音楽制作という共通の目標に向かって取り組むことで、日常会話では見えない新しいコミュニケーションが生まれます。お子さんの音楽的個性や創造的なアイデアに触れることで、「こんな発想力があったんだ」という新たな発見があるかもしれません。

また、完成した作品を一緒に聴いたり、家族や友人に聞かせたりする体験は、お子さんの自己肯定感向上にも大きく貢献します。「僕たちが作った音楽だよ」と誇らしげに話すお子さんの笑顔は、何にも代えがたい宝物になるでしょう。

現代の子育てに音楽制作が必要な理由

デジタル時代の今だからこそ、創造的なデジタル体験が重要です。ゲームや動画視聴といった受動的なデジタル体験が多い中、音楽制作は能動的で創造的なデジタル活動として、お子さんの健全な成長をサポートします。

さらに、音楽制作で培った創造力や論理的思考は、将来のプログラミング学習や問題解決能力の基礎にもなります。つまり、楽しみながら未来に役立つスキルも身につけられる、一石二鳥の活動なのです。

椿音楽教室

では、オンラインでのDTMレッスンも実施しています。

まずは60分無料体験を受けてみてはいかがでしょうか?

童謡から始める理由とメリット

なぜ童謡が音楽制作の入門に最適なのか

童謡が音楽制作の入門に最適な理由は、そのシンプルで覚えやすい構造にあります。「きらきら星」を例に考えてみましょう。このメロディーは、ドドソソララソという非常にシンプルな音の組み合わせでできています。

このシンプルさこそが、音楽制作を学ぶ上での大きなメリットです。複雑なメロディーではなく、お子さんが既に知っているシンプルな童謡から始めることで、「あ、この音知ってる!」という親しみやすさから音楽制作の世界に入っていけるのです。

著作権の心配がない安心感

多くの童謡は著作権が切れているため、安心してアレンジや公開ができます。「ちょうちょう」「しゃぼんだま」「夕焼け小焼け」など、馴染み深い楽曲の多くがパブリックドメイン(著作権フリー)となっており、自由に創作活動に活用できます。

これは特に、作品をSNSで共有したい場合や、お友達に聞かせたい場合に重要なポイントです。著作権を気にすることなく、安心して創作の喜びを分かち合えるのです。

アレンジしやすい童謡の特徴

童謡の多くは、以下のような特徴を持っているため、アレンジが容易です:

シンプルなコード進行: 基本的な「ドミソ」「ファラド」といったコードで構成されているため、理解しやすく変更も簡単です。

短いメロディー: 覚えやすく、繰り返しも多いため、部分的なアレンジから始められます。

親しみやすいテンポ: 極端に速すぎたり遅すぎたりしないため、様々なアレンジスタイルに対応できます。

例えば「きらきら星」なら、原曲はゆっくりとした子守歌風ですが、テンポを上げてポップス風にしたり、ジャズ風のリズムを加えたりと、様々な表情に変化させることができます。

ステップ1:環境を整えよう

必要な機材は実はシンプル

DTMを始めるために必要な機材は、実は想像以上にシンプルです。基本的には以下の2つがあれば十分です:

パソコン(WindowsまたはMac): 特別に高性能である必要はありません。ここ5年以内に購入されたパソコンであれば、ほとんどの場合問題なく動作します。

音楽制作ソフト(DAW): 後述するGarageBandやBandLabなど、無料で高機能なソフトが利用できます。

ヘッドフォンやスピーカーがあるとより快適ですが、まずはパソコンの内蔵スピーカーからでも十分始められます。

推奨ソフトウェアの選び方

親子でのDTM入門には、以下の2つのソフトウェアを特におすすめします:

GarageBand(Mac/iPhone/iPad専用)

- Apple製品をお使いの方には最高の選択肢

- 直感的な操作で子どもでもすぐに使える

- 豊富な音源とループ素材が最初から含まれている

- 完全無料で制限なし

BandLab(全プラットフォーム対応)

- Windows、Mac、スマートフォン、ブラウザで利用可能

- オンラインで作品を保存・共有できる

- 豊富なエフェクトとサンプル音源

- 完全無料で始められる

どちらを選んでも、本格的な音楽制作が可能です。お使いのデバイスに合わせて選択してください。

初期設定と基本画面の理解

ソフトウェアをインストールしたら、まずは画面の構成を理解しましょう。音楽制作ソフトの画面は、一見複雑に見えますが、基本的な要素は次の3つです:

トラック表示エリア: 楽器ごとの演奏データが表示される場所

再生コントロール: 音楽の再生・停止・録音ボタン

音源選択エリア: 使用する楽器や音色を選ぶ場所

最初は全ての機能を覚える必要はありません。まずはこの3つの基本エリアを確認して、「ここで音楽を作るんだ」という感覚を掴んでください。

お子さんと一緒に「これは何のボタンかな?」「この音はどの楽器かな?」と話しながら探検する時間も、貴重なコミュニケーションの機会になります。

ステップ2:基本操作を覚えよう(打ち込み・コピー)

打ち込みの基本中の基本

「打ち込み」とは、マウスやキーボードを使って音符を入力していく作業のことです。まずは「きらきら星」の最初の部分「ドドソソララソ」を打ち込んでみましょう。

基本的な手順:

- ピアノ音源を選択

- ピアノロール画面を開く(楽譜のような画面)

- マウスでクリックして音符を置いていく

- 再生ボタンを押して確認

最初はゆっくりで構いません。お子さんには「まるでパズルのピースを置いていくみたいだね」と説明すると理解しやすいでしょう。

耳コピの楽しさを体験

「耳コピ」とは、聞いた音楽をそのまま再現することです。童謡の耳コピは、お子さんの音感を育てる絶好の機会でもあります。

簡単な耳コピ手順:

- 童謡を歌いながら、使われている音の高さを確認

- ピアノの鍵盤(実物かソフト上)で同じ音を探す

- 見つけた音をソフトに打ち込む

- 原曲と比較して修正

「この音かな?」「もう少し高いかも」といった会話を通じて、お子さんの音感が自然に鍛えられていきます。完璧である必要はありません。近い音が出せれば大成功です。

リズムパターンの理解と実践

音楽にはメロディーだけでなく、リズムも重要です。童謡の多くは4拍子という、「1、2、3、4」と数えられるリズムでできています。

リズム練習のコツ:

- 手拍子を打ちながら童謡を歌う

- 「強い拍」と「弱い拍」を意識する

- ドラム音源を使って簡単なリズムパターンを作る

お子さんと一緒に手拍子をしながら童謡を歌い、「1拍目が一番強いね」「ここでドンと音が鳴るといいね」と話し合いながら進めると、自然にリズム感が身についてきます。

基本的な音楽要素の組み合わせ

音楽は主に以下の要素で構成されています:

メロディー: 歌の部分 ハーモニー: メロディーを支える和音 リズム: 曲の拍子やビート

「きらきら星」を例に、これらの要素を一つずつ追加していく体験をしてみましょう:

- まずメロディーだけを打ち込む

- 簡単な伴奏コードを追加

- 最後にドラムのリズムを加える

各段階で音楽がどんどん豊かになっていく様子は、お子さんにとって魔法のような体験になるはずです。

ステップ3:童謡アレンジに挑戦

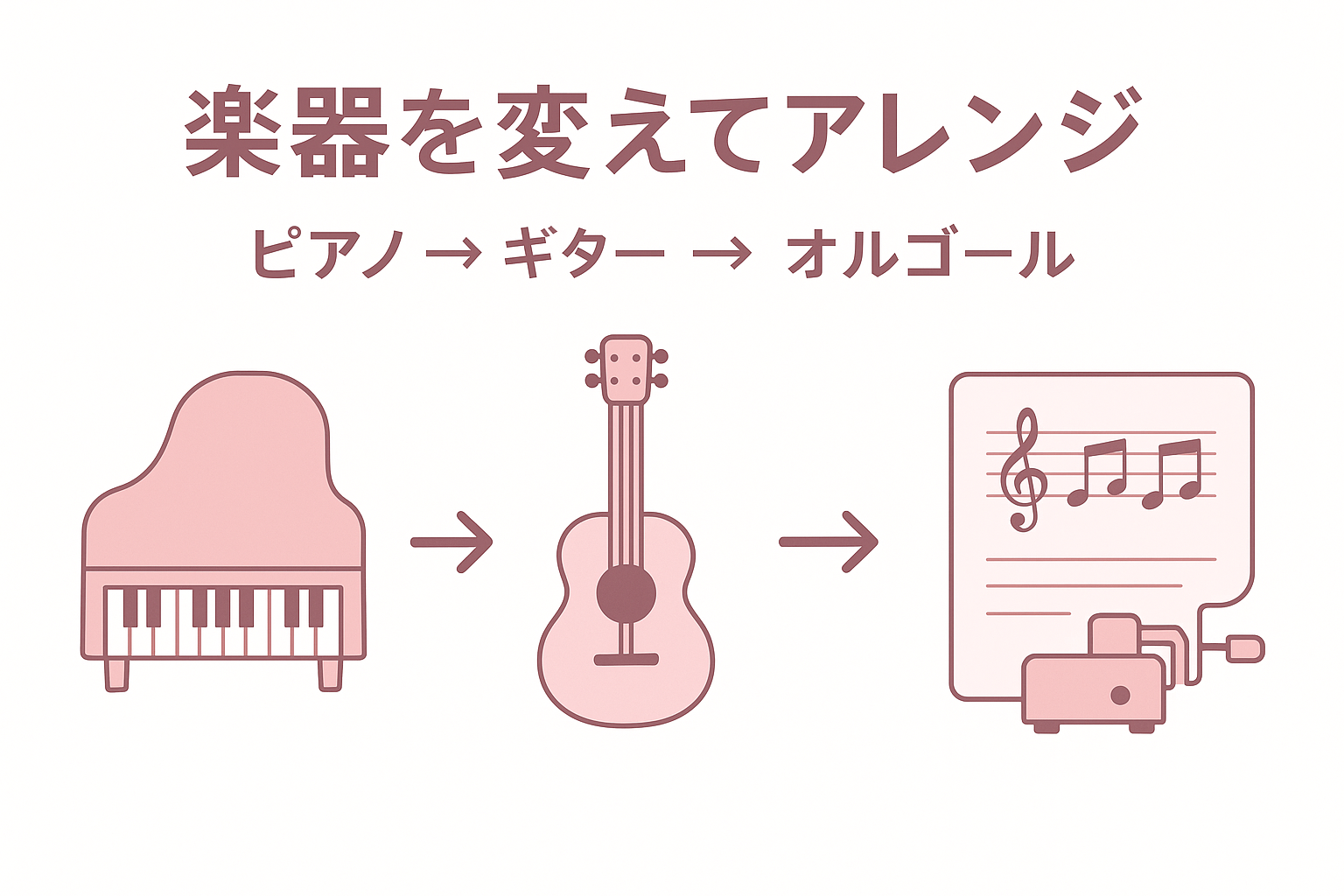

最初のアレンジ:楽器の変更

童謡アレンジの第一歩は、楽器を変えることです。「きらきら星」を例に、様々な楽器で演奏してみましょう:

ピアノ版: 優しく上品な印象 ギター版: 温かみのある親しみやすい音色 オルゴール版: 幻想的で懐かしい雰囲気 シンセサイザー版: 未来的でクールな感じ

お子さんに「どの楽器が一番好き?」「どの音が一番きらきら星らしい?」と質問しながら進めると、音楽的な感性が育まれます。

テンポを変える冒険

同じメロディーでも、テンポ(曲の速さ)を変えるだけで全く違った印象になります:

ゆっくり版: 子守歌のような優しい雰囲気 普通の速さ版: 元の童謡らしい親しみやすさ 速い版: 元気で楽しい感じ とても速い版: コミカルで面白い効果

「今度は速くしてみよう!」「うわー、面白い音になった!」といった反応を通じて、音楽の多様性を体感できます。

音の重ね方を学ぶ

アレンジの醍醐味は、複数の音を重ねることです。「きらきら星」に以下のような要素を段階的に追加してみましょう:

1層目: メインメロディー(ピアノ) 2層目: 伴奏コード(ギター) 3層目: ベースライン(低い音での伴奏) 4層目: ドラムセット(リズム) 5層目: 装飾音(キラキラした効果音)

各層を追加するたびに音楽が豊かになっていく様子は、まるで絵画に色を重ねていくような創造的な体験です。

オリジナル要素の追加

慣れてきたら、オリジナルの要素を加えてみましょう:

間奏の追加: 歌のない部分で楽器だけの演奏 エフェクトの活用: エコーやリバーブで空間的な広がり 音色の変化: 曲の途中で楽器を変える リズムパターンの変更: サビで太鼓を追加するなど

「ここに何か面白い音を入れてみない?」「この部分をもっと盛り上げるにはどうしたらいい?」といった創造的な対話を通じて、お子さんの音楽的アイデアを引き出していきましょう。

完成作品の仕上げ

アレンジが完成したら、以下の点をチェックして仕上げます:

音量バランス: 各楽器が適切な大きさで聞こえるか 曲の構成: 始まりと終わりがきちんとしているか 全体の流れ: 自然に聞こえるか

完璧である必要はありません。「私たちらしい『きらきら星』ができたね」という満足感が何より大切です。

継続のための工夫とモチベーション維持

短時間で楽しむコツ

DTMを継続するためには、無理をしないことが大切です。以下のような工夫で、短時間でも充実した音楽制作時間を作りましょう:

15分セッション: 1日15分だけでも十分です

小さな目標設定: 「今日はドラムを追加してみよう」など具体的で達成しやすい目標

完璧を求めない: 「今日はここまでできれば十分」という気持ちで

お子さんの集中力も考慮して、疲れる前に区切りをつけることが継続の秘訣です。

音程が違っててもオッケー!

成果の記録と共有

作った作品は必ず保存し、家族で聞き返す時間を作りましょう:

作品ファイルの整理: 作成日時と一緒に保存

録音データの作成: スマートフォンで簡単に聞けるよう音声ファイル化

家族発表会: 定期的に家族で作品を聞く時間を設ける

「先月作った曲と比べてどう?」「どんどん上手になってるね」といった振り返りが、お子さんの成長実感とモチベーション向上につながります。

家族や友人との共有方法

音楽制作の喜びは、人と分かち合うことで何倍にも膨らみます:

おじいちゃん・おばあちゃんに聞かせる: 世代を超えた童謡だからこそ喜ばれます

学校の友達との共有: 同世代の反応も貴重です

SNS投稿: 著作権フリーの童謡アレンジなら安心して公開できます

段階的なスキルアップの道筋

継続していくことで、自然に以下のようなスキルアップが期待できます:

1ヶ月目: 基本操作の習得、簡単な童謡の打ち込み

3ヶ月目: 複数楽器の組み合わせ、基本的なアレンジ

6ヶ月目: オリジナル要素の追加、音楽的表現の幅拡大

1年目: 完全オリジナル楽曲への挑戦

焦らず、お子さんのペースに合わせて進めることが何より重要です。

もちろん、このペースに従わなくても大丈夫!

まとめ:音楽で育む親子の絆

DTMを通じた親子の音楽制作は、単なる趣味を超えた価値のある体験です。一緒に童謡をアレンジし、新しい音を発見し、創作の喜びを分かち合う過程で、親子の絆は確実に深まっていきます。

お子さんにとっての価値:

- 創造性と表現力の発達

- 音楽的感性の育成

- デジタルツールへの健全な親しみ

- 達成感と自己肯定感の向上

親御さんにとっての価値:

- お子さんの新たな一面の発見

- 共通の趣味を通じたコミュニケーション

- 創作活動の楽しさの再発見

- 親子の特別な思い出の創造

家族全体への価値:

- 音楽のある豊かな家庭環境

- 創造的な活動を通じた絆の深化

- 世代を超えた文化の継承

- 未来への可能性の拡大

音楽制作というと難しく感じるかもしれませんが、実際は「一緒に楽しい時間を過ごす」ことが一番大切です。完璧な作品を作ることよりも、「今日も楽しかったね」「次は何を作ろうか」という会話が生まれることの方がずっと価値があります。

技術的な上達や音楽理論の習得は、楽しんでいるうちに自然についてくるものです。まずは恐れや不安を手放して、お子さんと一緒に音楽制作の世界への第一歩を踏み出してみてください。

きっと想像以上に豊かで楽しい時間が待っているはずです。

そして何年か後に、一緒に作った童謡アレンジを聞き返したとき、技術的な完成度以上に、その時の楽しい思い出が蘇ってくることでしょう。

習い事としてDTMを習わせたい!と思ったら、

がオススメ。

200ヶ所以上のレッスンスタジオのほか、オンラインでもDTMレッスンを受けることができます。

まずは、60分無料体験から始めてみてはいかがでしょうか?

子どものDTM制作記事まとめはこちら