初心者がつまずきやすいポイントと解決法 – Scratch学習完全ガイド

「子どもがScratchを始めたけれど、すぐに飽きてしまった」

「操作が分からずイライラしている」

といった悩みを抱えているご家庭も多いのではないでしょうか。

実は、Scratchを始める初心者の約9割が何らかのつまずきを経験しているという調査結果があります。でも、心配はいりません。つまずきは成長の証拠です。適切なサポートと段階的なアプローチで、お子さんは必ずScratchを楽しめるようになります。

この記事では、10年間プログラミングに携わってきた経験をもとに、初心者が陥りやすいつまずきポイントとその解決法を詳しく解説します。

お子さんの「できた!」という笑顔を引き出すためのヒントが詰まっています。

なぜScratchでつまずくのか?根本的な原因を理解しよう

Scratchは簡単?実は奥深い学習ツール

「Scratchは子ども向けだから簡単」そう思われがちですが、実際は違います。確かにブロックを組み合わせるビジュアルプログラミングなので、コードを書く必要はありません。しかし、プログラミングの基本概念である「順次処理」「繰り返し」「条件分岐」をしっかりと学べる、本格的な学習ツールなのです。

MIT(マサチューセッツ工科大学)メディアラボが開発したScratchには、座標、変数、リスト、演算など、プログラミングの基礎となる要素がすべて含まれています。つまり、見た目は可愛らしくても、内容は本格的。だからこそ、初心者がつまずくのは当然なのです。

つまずきは「成長の入り口」

大切なのは、つまずきを失敗ではなく「成長の入り口」として捉えることです。子どもたちが壁にぶつかるのは、新しいことに挑戦している証拠。「なぜうまくいかないの?」「どうすればできるようになるの?」という疑問こそが、論理的思考力を育む原動力になります。

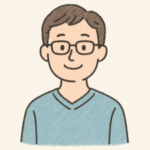

年齢別に見るScratchのつまずきポイント

お子さんの年齢によって、つまずくポイントは大きく異なります。年齢に合わせたアプローチで、効果的にサポートしましょう。

5~7歳:「ScratchJr」から始めよう

この年齢の子どもたちは、文字の理解がまだ十分ではありません。通常のScratchでは、ブロックに書かれた文字が読めず、操作に戸惑ってしまいます。

解決策:ScratchJrを活用

- 文字の代わりに記号が使われている

- タブレットでの直感的な操作が可能

- より簡単な操作でプログラミングの楽しさを体験できる

ScratchJrで基本的な「キャラクターを動かす楽しさ」を知ってから、通常のScratchに移行するのがおすすめです。焦らず、お子さんのペースに合わせて進めましょう。

8~10歳:「一緒にやる」が成功のカギ

この年齢は好奇心旺盛で、新しいことにどんどん挑戦したがります。ただし、まだ一人では難しい部分も多く、適切なサポートが必要です。

効果的なサポート方法:

- 隣に座って一緒に操作する:「やらせる」のではなく「一緒にやる」姿勢が重要

- 親用のパソコンも用意する:子どもと並んで同じことをやってみる

- 「すごいね!」「面白いね!」の声かけ:小さな発見も一緒に喜ぶ

実際に、10歳以下の子どもたちには「親子で一緒に取り組む」アプローチが最も効果的だという研究結果も出ています。

11~12歳:「見守る距離感」を大切に

思春期に入りかけたこの年齢では、大人に構われることを嫌がる傾向があります。かといって完全に放置すると、つまずいた時にサポートできません。

バランスの取れたサポート:

- さりげない声かけ:「何作ってるの?」程度の軽い関心を示す

- 困った時のヘルプ体制:「分からない時は声をかけてね」と伝えておく

- 作品を見せてもらう:完成した時に感想を聞かせてもらう

この年齢では、自主性を尊重しながらも、必要な時にはすぐにサポートできる環境を整えることが大切です。

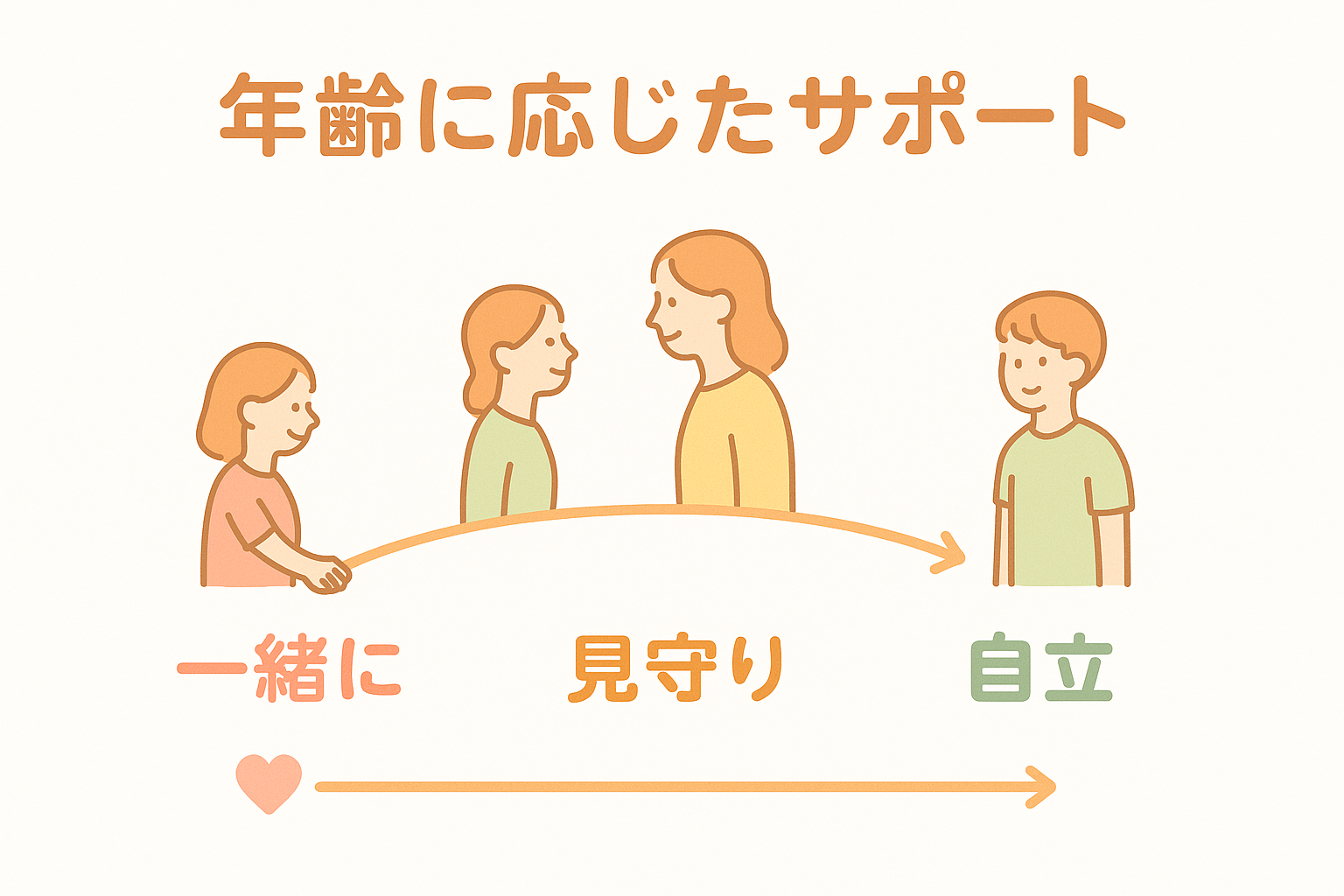

最も多い3つのつまずきパターンと解決法

実際のScratch学習で、特に多く見られるつまずきパターンを3つご紹介します。

パターン1:「操作が分からない」(操作面のつまずき)

よくある場面:

- ブロックの場所が分からない

- ドラッグ&ドロップがうまくできない

- スプライト(キャラクター)の選び方が分からない

解決法:

- まずは基本操作を一緒に練習

- 「ねこを10歩動かす」から始める

- ブロックの色分けを説明する(動きは青、見た目は紫など)

- マウス操作に慣れるまで、ゆっくり進める

- 視覚的な手がかりを活用

- ブロックの形に注目させる(しっぽの形、へこみの形)

- 色でカテゴリを覚える

- アイコンの意味を一緒に考える

- 「間違えても大丈夫」の雰囲気作り

- Scratchはエラーが出にくい設計

- 思った通りに動かなくても、それも一つの結果として楽しむ

パターン2:「思った通りに動かない」(概念面のつまずき)

よくある場面:

- キャラクターが変な方向に動く

- 繰り返しがうまく設定できない

- 条件分岐の仕組みが理解できない

解決法:

- 順次処理から丁寧に

- 「まず○○して、次に○○する」の順番を意識

- ブロックを並べる順番を声に出して確認

- 一つずつ実行して結果を確認

- 具体例で説明

- 「朝起きてから学校に行くまで」を例に順序立てて考える

- 「もし雨なら傘を持つ」で条件分岐を説明

- 日常生活とプログラミングの共通点を見つける

- 小さな成功体験を積み重ねる

- 簡単すぎるくらいから始める

- 「できた!」の瞬間を大切にする

- 少しずつ複雑なことに挑戦

パターン3:「続けるのが面倒」(モチベーション面のつまずき)

よくある場面:

- 最初は夢中だったけど、すぐに飽きる

- 難しくなると諦めてしまう

- 他のことに興味が移ってしまう

解決法:

- 作りたいものを一緒に見つける

- お子さんの好きなもの(動物、乗り物、キャラクターなど)を活用

- Scratchの作品サイトで面白い作品を一緒に見る

- 「これ作ってみたい!」という気持ちを引き出す

- 短時間で区切る

- 1回15-20分程度に区切る

- 「今日はここまで」の達成感を味わう

- 無理して長時間やらせない

- 作品を共有する機会を作る

- 家族に見せて感想をもらう

- 友達と作品を交換する

- 小さな発表会を開催する

プログラミングの知識がないと、なかなかサポートが難しいな。と感じたら、「少人数制・オーダーメイドカリキュラム」のスクールに通ってみるのも良いと思います。

子ども向けプログラミング・ロボット教室【LITALICOワンダー】

- 1対1−4名の少人数制授業

- 個性にあわせたオーダーメイドカリキュラム

- 作りたいものを自分で決める

オンラインレッスンもあり。

運営会社のLITALICOは、発達障害などの福祉・教育領域で事業展開をする会社。

発達支援に関するノウハウが多くあるため、オーダーメイドカリキュラムに強みがあるんです。

一斉授業ではないので、子供の「つくりたい!」に合わせた、放課後時間を過ごせるようになりますよ。

家庭でできる!つまずき予防と解決策

つまずきを未然に防ぎ、発生した時にも適切に対応できる環境を整えましょう。

学習環境を整える

物理的な環境:

- 静かで集中できる場所:テレビや音楽は控えめに

- 適切な照明:画面が見やすい明るさに調整

- マウスは必須:タブレットよりもパソコンでの学習を推奨

- 椅子と机の高さ:長時間座っても疲れない高さに

心理的な環境:

- 失敗を恐れない雰囲気:「間違えても大丈夫」を伝える

- プレッシャーをかけない:「○○ができるようになりなさい」は禁物

- 子どものペースを尊重:比較はせず、その子なりの成長を認める

つまずいた時の声かけのコツ

効果的な声かけ:

- ❌「なんでできないの?」→ ⭕「一緒に考えてみよう」

- ❌「ここが間違ってる」→ ⭕「他の方法も試してみる?」

- ❌「さっき教えたでしょ」→ ⭕「もう一度やってみよう」

子どもの気持ちに寄り添う:

- 「悔しいね、でもチャレンジしてるのがすごいよ」

- 「うまくいかない時もあるよね。それが普通だから大丈夫」

- 「君のアイデア、面白いね!」

段階的な学習計画

第1段階:基本操作に慣れる(1-2週間)

- ねこを動かす

- 見た目を変える

- 音を鳴らす

第2段階:簡単なプログラムを作る(2-3週間)

- 繰り返しを使う

- 条件分岐を体験する

- 変数の概念を理解する

第3段階:オリジナル作品を作る(継続的に)

- 好きなテーマでゲームを作る

- ストーリーのあるアニメーションを作る

- 友達と作品を交換する

挫折から復帰する段階的アプローチ

一度挫折してしまった場合でも、適切なアプローチで再び楽しく学習できるようになります。

ステップ1:原因の特定

なぜ挫折したのかを知る:

- 操作が難しすぎた?

- 目標が高すぎた?

- 周りからのプレッシャーがあった?

- 他に興味のあることができた?

お子さんとゆっくり話し合い、本当の原因を探りましょう。責めるのではなく、一緒に解決策を考える姿勢が大切です。

ステップ2:レベルを下げてやり直し

「簡単すぎる」くらいから再スタート:

- 以前やっていたレベルより2-3段階下げる

- 「できた!」という感覚を取り戻す

- 成功体験を積み重ねて自信を回復

ステップ3:新しいアプローチを試す

違う角度からScratchに触れる:

- 他の人が作った作品で遊んでみる

- 動画を見ながら一緒に作る

- プログラミング教室の体験に参加する

- 友達と一緒にやってみる

ステップ4:長期的なビジョンを共有

なぜプログラミングを学ぶのかを話し合う:

- 将来の夢と関連付ける

- 身の回りのコンピューターの仕組みを説明

- プログラミングの楽しさや可能性を伝える

ただし、説教にならないよう注意。お子さんの興味を引く話し方を心がけましょう。

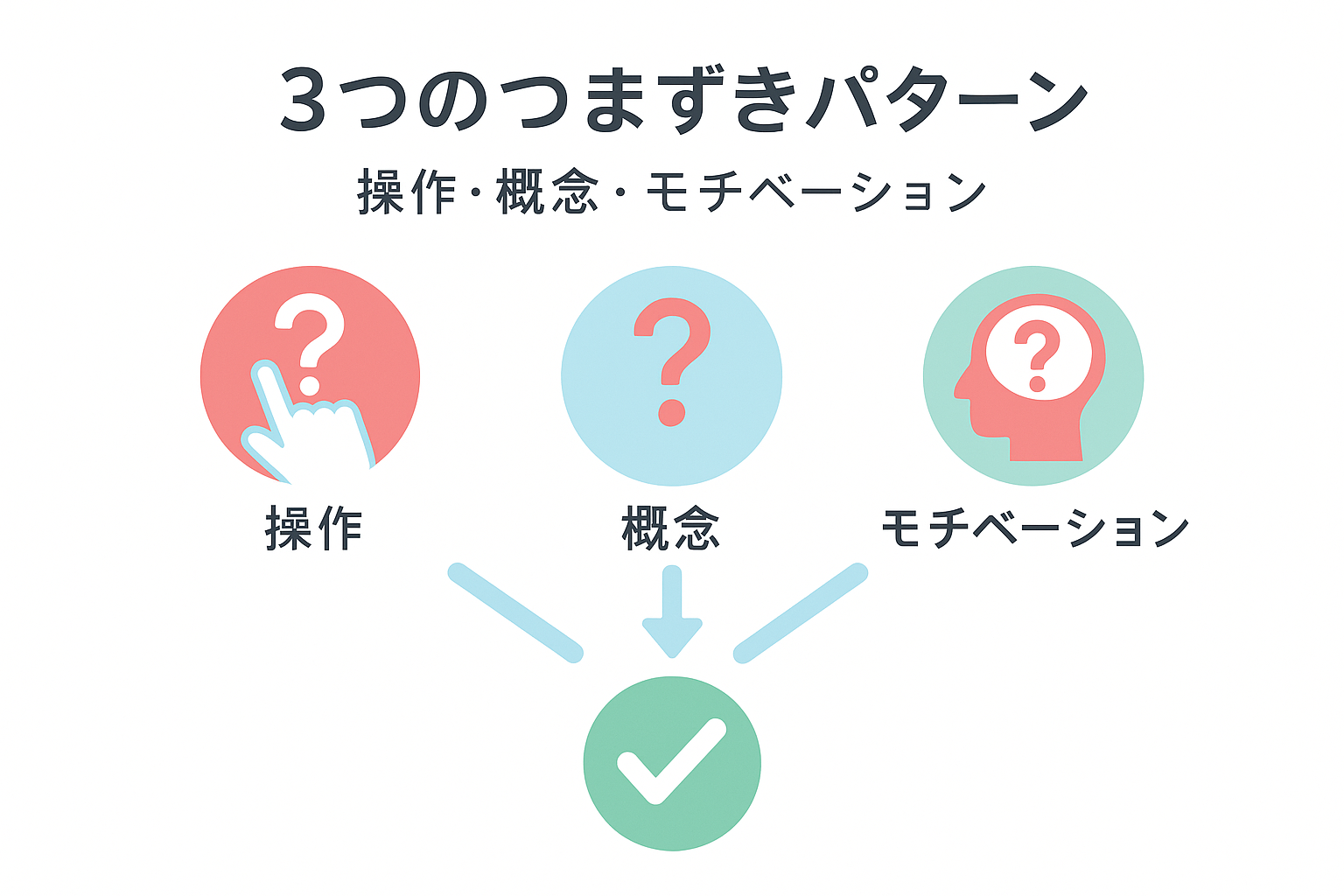

モチベーション維持の秘訣

継続的にScratchを楽しむためのモチベーション維持方法をご紹介します。

目標設定のコツ

SMART目標を設定:

- Specific(具体的):「ゲームを作る」ではなく「ねこがねずみを追いかけるゲームを作る」

- Measurable(測定可能):「上手になる」ではなく「10個のブロックを使って作る」

- Achievable(達成可能):現在のレベルより少し上程度

- Relevant(関連性):お子さんの興味に関連したテーマ

- Time-bound(期限付き):「今月中に」「来週までに」

成果の可視化

進歩を見える形にする:

- 作品のスクリーンショットを保存

- 学習日記をつける

- 使えるようになったブロックをチェックリストに

- ビフォー・アフターの動画を撮影

外部からの刺激

新しい刺激を定期的に:

- プログラミング関連の本や雑誌を読む

- 他の子どもの作品を見る

- プログラミングイベントに参加

- プログラマーとして働く人の話を聞く

社会的な承認

作品を発表する機会を作る:

- 家族向けの小さな発表会

- 学校での自由研究として提出

- 地域のプログラミングコンテストに参加

- オンラインでの作品共有(保護者の監督下で)

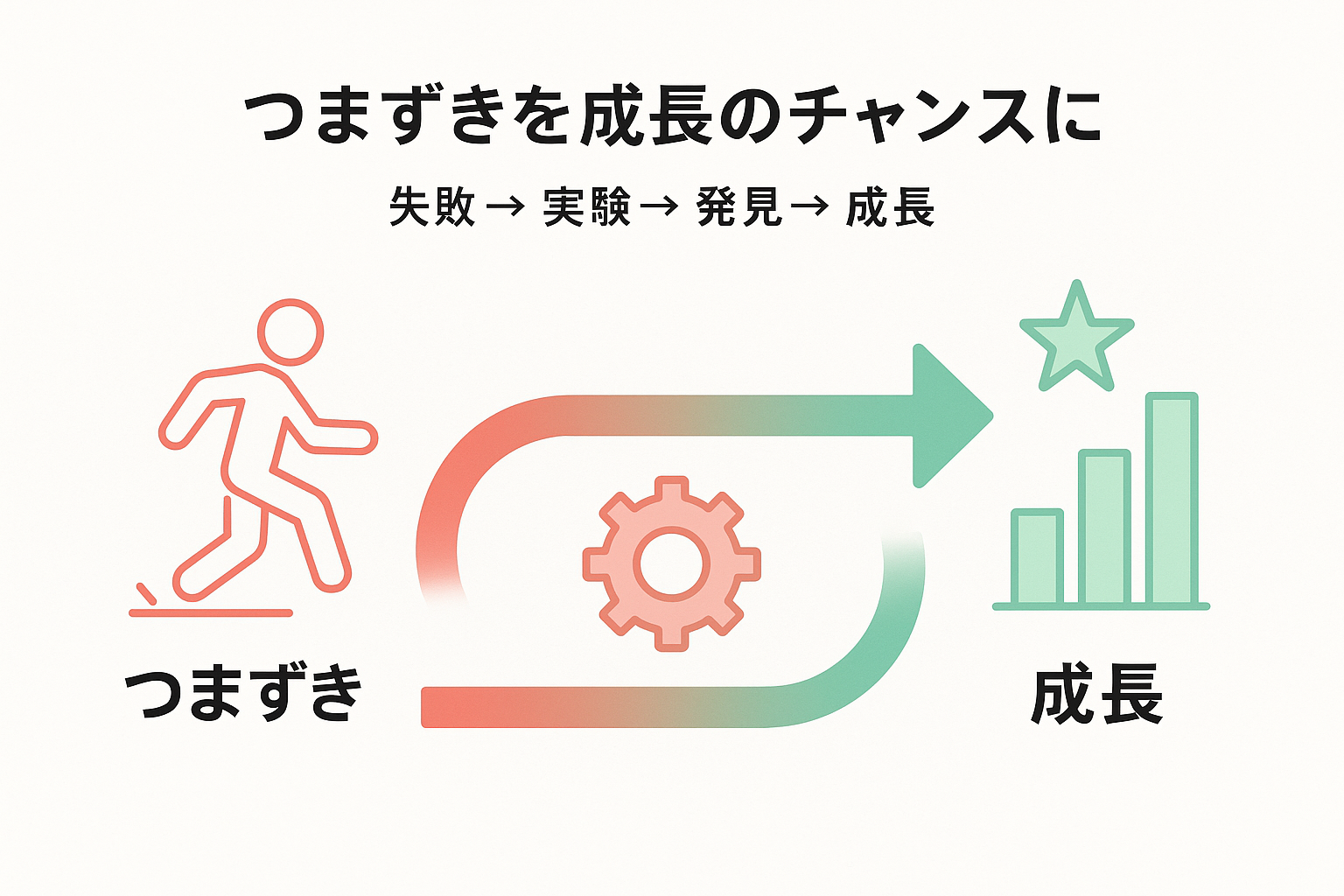

つまずきを成長のチャンスに変える方法

つまずきは避けるべきものではなく、成長のための貴重な機会です。

「失敗」を「実験」に言い換える

言葉の力を活用:

- 「失敗した」→「実験してみた」

- 「間違えた」→「新しい発見をした」

- 「できない」→「まだできない」

この言い換えにより、子どもたちは失敗を恐れずに挑戦できるようになります。

デバッグ思考を育てる

問題解決のプロセスを学ぶ:

- 問題を特定する:何がうまくいかないのか?

- 仮説を立てる:なぜそうなるのか?

- 実験する:解決策を試してみる

- 結果を確認する:うまくいったか?

- 改善する:もっと良い方法はあるか?

このプロセスは、プログラミングだけでなく、生活のあらゆる場面で役立つ思考法です。

創造性を伸ばす質問

考える力を引き出す質問:

- 「他にどんな方法があるかな?」

- 「もし○○だったらどうする?」

- 「これをもっと面白くするには?」

- 「なぜそう思ったの?」

答えを教えるのではなく、考えるきっかけを与えることが重要です。

保護者のサポートが鍵!家庭でできる具体的な支援

保護者の皆さんがScratch学習をサポートする際の具体的な方法をお伝えします。

一緒に学ぶ姿勢

「教える」より「一緒に学ぶ」:

- 保護者自身もScratchを触ってみる

- 子どもと同じようにつまずくことがある、という体験を共有

- 「お母さん(お父さん)も分からないから、一緒に調べてみよう」

この姿勢により、子どもは「完璧でなくても良い」ことを学び、チャレンジすることの大切さを理解します。

適切なタイミングでのサポート

見守りとサポートのバランス:

- 集中している時は見守る:邪魔をしない

- 困っている様子の時はサポート:「大丈夫?」の声かけ

- 達成した時は一緒に喜ぶ:小さな成功も見逃さない

リソースの活用

学習をサポートする教材:

- 書籍:年齢に合った入門書を選ぶ

- 動画:YouTube等の無料教材を活用

- 無料教材:scratchなび等のサイトを利用

- プログラミング教室:必要に応じて専門的な指導を受ける

よくある質問と解決法

実際に寄せられることの多い質問にお答えします。

Q1: 何歳から始めるのが良いですか?

A: 5歳からScratchJr、8歳からScratchが目安です。ただし、個人差が大きいので、お子さんの興味と発達段階に合わせて判断しましょう。文字が読めることより、「作ってみたい」という気持ちの方が重要です。

Q2: 毎日やらないと効果がありませんか?

A: 毎日である必要はありません。週に2-3回、各15-30分程度で十分です。大切なのは継続性と質。無理に毎日やらせるよりも、楽しく続けられるペースを見つけましょう。

Q3: プログラミング教室に通わせるべきですか?

A: 家庭学習で十分成果を上げているなら必須ではありません。ただし、以下の場合は検討してみてください:

- 家庭でのサポートが難しい

- より高度な内容に挑戦したい

- 同年代の仲間と一緒に学びたい

Q4: つまずいてばかりで進歩が見えません

A: 進歩は必ずあります。ただし、それが見えにくいだけかもしれません。以下を試してみてください:

- 1ヶ月前の作品と比較する

- 操作スピードの向上に注目する

- 新しく覚えたブロックの数を数える

- 諦めずに挑戦し続ける姿勢を評価する

まとめ:失敗を恐れず、楽しく続けよう

Scratchでのつまずきは、決してお子さんの能力不足ではありません。新しいことを学ぶ過程で必ず通る道です。大切なのは、つまずきを恐れずに、失敗から学び、成長し続けることです。

この記事のポイントを振り返ると:

- 年齢に応じたアプローチ:5-7歳はScratchJr、8-10歳は一緒に、11-12歳は見守る距離感で

- 3つの主要なつまずき:操作面、概念面、モチベーション面、それぞれに適切な解決法がある

- 家庭でのサポート:環境整備、適切な声かけ、段階的な学習計画が効果的

- 挫折からの復帰:原因特定、レベル調整、新しいアプローチで再チャレンジ

- モチベーション維持:目標設定、成果の可視化、外部刺激、社会的承認が重要

お子さんの「できた!」という笑顔を見るために、保護者の皆さんも一緒にScratchの世界を楽しんでみてください。つまずきも含めて、すべてが貴重な学習体験です。焦らず、お子さんのペースに合わせて、楽しい学習時間を過ごしましょう。

プログラミングは、単にコンピューターを操作するスキルではありません。論理的思考力、創造性、問題解決能力など、これからの時代を生き抜くために必要な力を総合的に育む活動です。

今日からでも遅くありません。お子さんと一緒に、Scratchの世界への一歩を踏み出してみませんか?きっと、想像以上に楽しい発見と成長が待っているはずです。

親子でのプログラミング学習が、お子さんの可能性を大きく広げる素晴らしい体験となることを心から願っています。