放課後プログラミング学習を続けるためのコツ – 子どもの可能性を引き出す実践ガイド

「うちの子、プログラミングを始めたけれど、最近全然やりたがらなくて…」

そんな悩みを抱えている保護者の方、実はとても多いんです。

プログラミング教育への期待は高まる一方で、子どもたちが継続して学習することの難しさも現実として存在しています。

でも、安心してください。継続できないのは、子どもの能力や意欲の問題ではありません。適切なアプローチと環境があれば、どの子どもも楽しみながらプログラミングを続けることができるのです。

この記事では、教育現場での実践例や保護者アンケートから得られた具体的なデータをもとに、子どもがプログラミング学習を楽しく続けるための実践的なコツをお伝えします。

なぜ子どもたちはプログラミングをやめてしまうのか?

まずは、継続を阻む要因を正しく理解することから始めましょう。多くの調査結果から、以下の3つが主要な要因として浮かび上がってきます。

1. エラーとの向き合い方がわからない(34%)

プログラミングを始めたばかりの子どもにとって、エラーメッセージは「怖いもの」「失敗の証拠」として映りがちです。実際には、エラーはプログラマーにとって日常茶飯事で、むしろ成長のための重要な手がかりなのですが、この認識のギャップが大きな挫折要因となっています。

よくある場面

- 画面に赤い文字でエラーが表示される

- 思った通りに動かない

- 「間違えてしまった」という罪悪感

2. 思い通りに動かない時の諦めモード(28%)

子どもたちは「こんなふうに動かしたい」という明確なイメージを持っています。しかし、そのイメージと実際の結果にギャップがある時、「自分にはできない」と感じて諦めてしまうケースが多いのです。

典型的なパターン

- キャラクターをジャンプさせたいのに、思った高さまで飛ばない

- 音楽を流したいのに、なぜか音が出ない

- ゲームを作りたいのに、複雑すぎて何から始めればいいかわからない

3. 他の子との比較による劣等感(23%)

特にグループ学習や教室での学習において、「あの子はもうゲームを作っているのに、自分はまだ基本的なことしかできない」という比較による劣等感が、学習意欲を削いでしまいます。

危険な思考パターン

- 「みんなの方が進んでいる」

- 「自分だけできていない」

- 「才能がないのかもしれない」

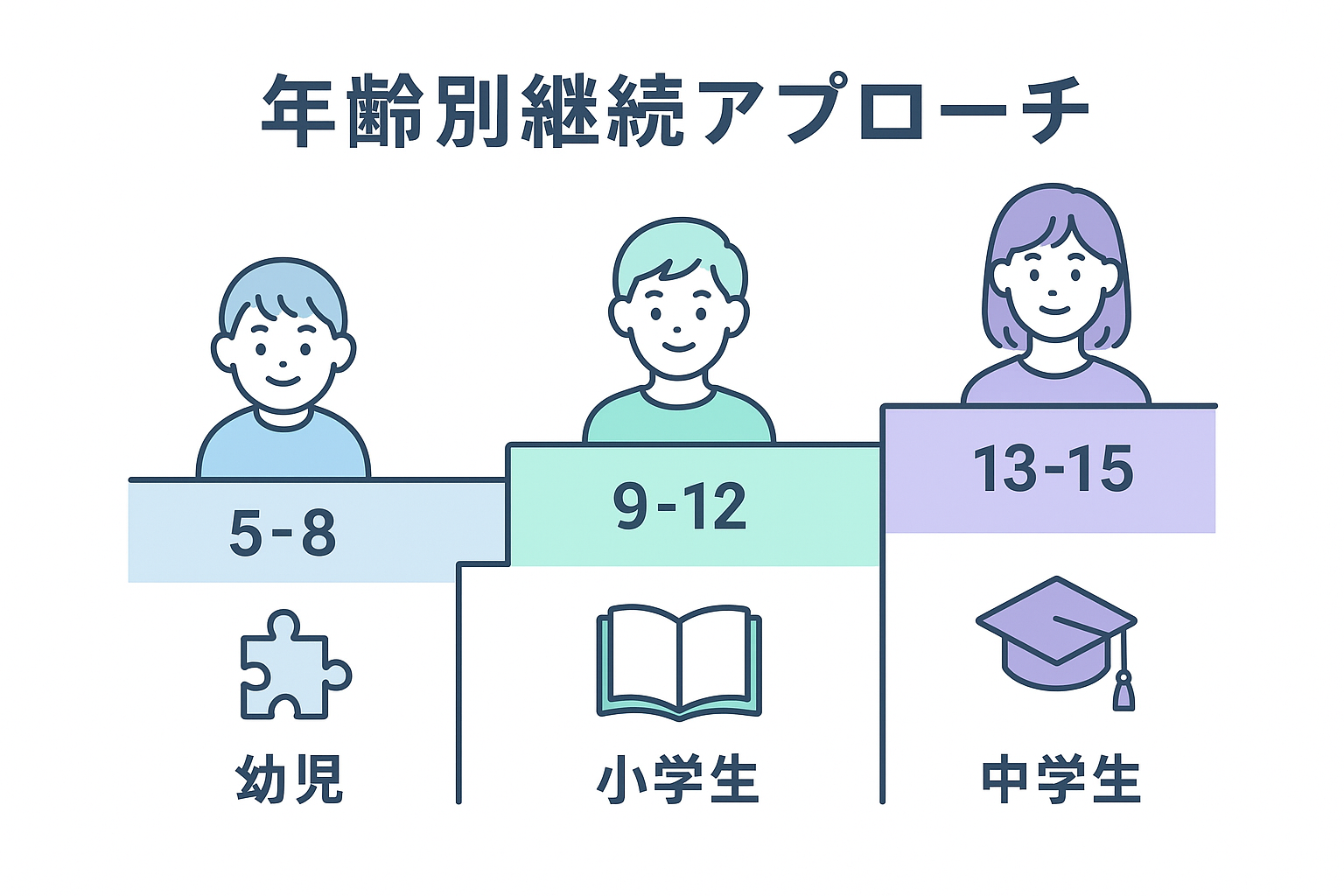

年齢別・継続のための具体的アプローチ

子どもの発達段階に応じた適切なアプローチを取ることで、継続率は大幅に向上します。ここでは、年齢別の特徴と効果的な方法をご紹介します。

5-8歳:「動く楽しさ」を最優先に

この年齢の子どもたちにとって最も重要なのは、「プログラミングって楽しい!」という体験です。論理的思考よりも、まずは「自分が作ったもので遊べる」喜びを感じることを大切にしましょう。

おすすめツール

- Scratch Jr.:シンプルな操作で キャラクターが動く

- Viscuit:絵を描いて動かす体験ができる

- Code.org:ゲーム感覚で基本概念を学べる

継続のポイント

- 完成度より「動いた!」という驚きを重視

- 短時間(15-20分)で達成感を得られる課題設定

- 家族に「見て見て!」と自慢できる成果物作り

実践例:「お話し作りプログラミング」 お気に入りのキャラクターを動かして、簡単なお話を作ります。「クマさんが歩いて、ジャンプして、最後にダンスする」といったシンプルなストーリーでも、子どもにとっては立派な作品です。

9-12歳:「自分だけの作品」への挑戦

この年齢では、模倣から創造への転換期を迎えます。友達とは違う「自分らしい作品」を作りたいという欲求が強くなるため、オリジナリティを発揮できる環境を整えることが重要です。

おすすめツール

- Scratch:本格的なゲームやアニメーション制作

- micro:bit:物理的なものとプログラミングの融合

- Minecraft:プログラミングでの建築・冒険

継続のポイント

- 子ども自身の興味(ゲーム、スポーツ、ペット等)を題材に

- 友達や家族に見せて「すごい!」と言われる体験

- 少しずつ複雑な機能を追加する段階的成長

実践例:「推し活プログラミング」 好きなアニメキャラクターやアイドルをテーマにしたゲームやクイズを作成。「推し」への愛を表現する手段としてプログラミングを活用することで、強い動機を維持できます。

13-15歳:「実用性」と「将来性」を意識

中学生になると、「これが将来どう役立つのか」「実際に使えるものなのか」という視点が重要になります。より実践的で、社会とのつながりを感じられる学習内容にシフトしましょう。

おすすめツール

- Python:AI・機械学習への入門

- HTML/CSS/JavaScript:ウェブサイト制作

- Unity:本格的なゲーム開発

継続のポイント

- 実際のアプリやウェブサイト制作への挑戦

- 社会課題解決を意識した作品作り

- プログラミングコンテストや発表会への参加

実践例:「地域課題解決アプリ」 自分の住む地域の課題(観光案内、お年寄りサポート、環境問題等)を解決するアプリを企画・制作。単なる学習ではなく、「誰かの役に立つ」という実感が強い動機になります。

保護者ができる「見守りサポート」の極意

プログラミングの知識がない保護者でも、子どもの継続を支援する方法があります。ここでは、「教える」のではなく「支える」アプローチをご紹介します。

「一緒に驚く」姿勢の重要性

子どもが何かを作った時、「すごいね」だけでなく、「どうやって作ったの?」「これはどんな仕組みになってるの?」と genuine な興味を示しましょう。

効果的な声かけ例

- 「わあ、キャラクターが動いてる!どうやったの?」

- 「この音楽、どこから出てるの?不思議!」

- 「ゲームのルール、教えて!」

避けたい声かけ

- 「もっと頑張りなさい」

- 「○○ちゃんの方が上手ね」

- 「将来役に立つから続けなさい」

作品を「家族の宝物」にする

子どもが作った作品を、家族全体で大切にする文化を作りましょう。

具体的な方法

- 作品を家族のタブレットやPCに保存し、いつでも見られるようにする

- おじいちゃん、おばあちゃんにビデオ通話で作品を見せる機会を作る

- 作品の「製作者」として子どもの名前を表示する

適切な距離感の保持

過度な干渉は子どもの自主性を損ないます。「見守る」ことと「放置する」ことのバランスを意識しましょう。

適切なサポート例

- 困っている時に「どうしたの?」と声をかける

- 解決策を教えるのではなく、一緒に考える

- 子どもが集中している時は邪魔をしない

つくるものが分からなくなったら、ゲームアイデアを一緒に考えてみましょう!

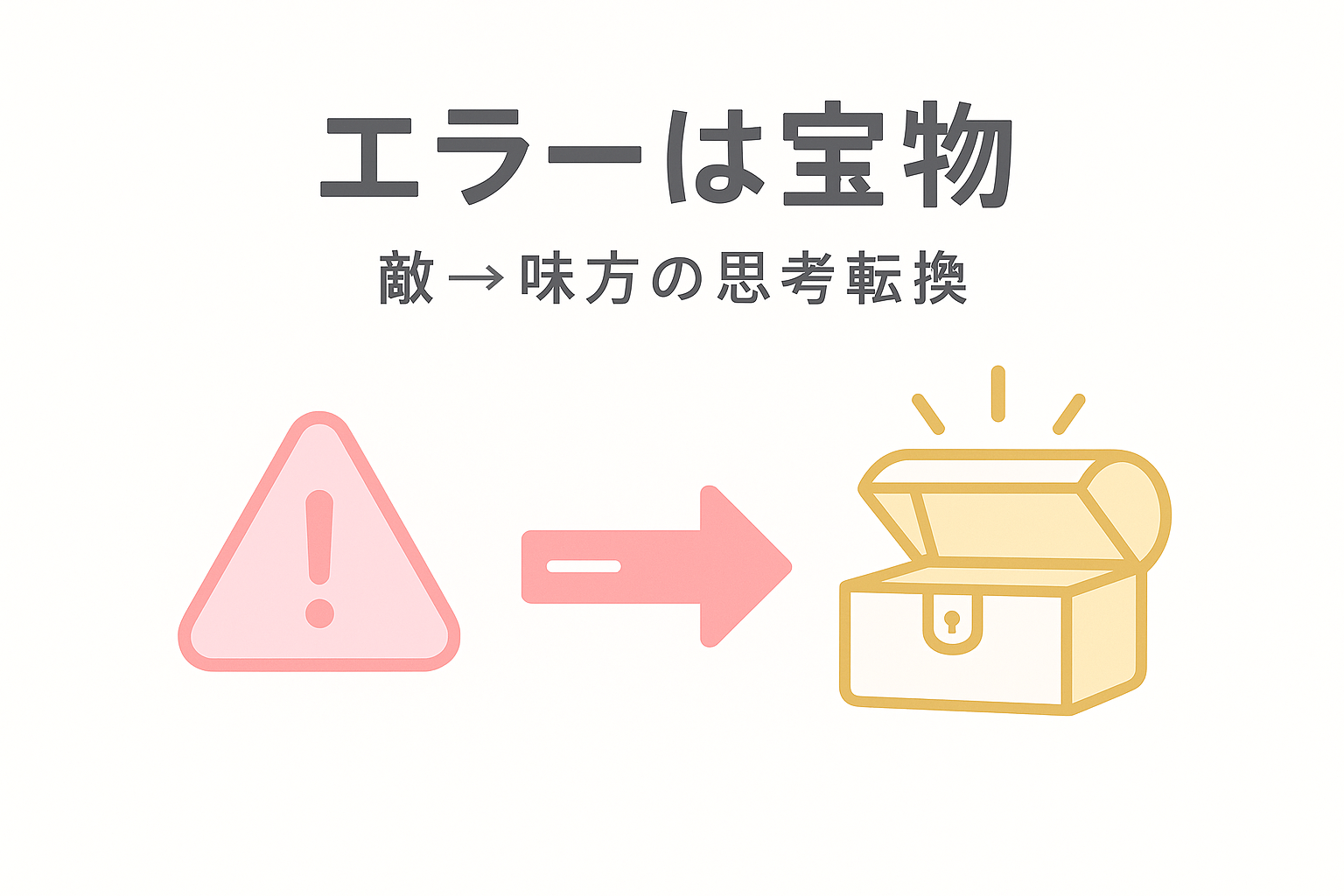

挫折を乗り越える「エラーは宝物」マインドセット

プログラミング学習において、エラーとの向き合い方は継続の可否を左右する重要な要素です。ここでは、エラーを敵ではなく味方として捉える考え方をお伝えします。

エラーメッセージを「ヒント」として読み解く

エラーメッセージは、コンピューターからの「こうすると良くなるよ」というアドバイスです。怖がるのではなく、謎解きゲームの感覚で取り組みましょう。

エラー対処の3ステップ

- 落ち着く: 「エラーが出た!」→「ヒントが来た!」

- 観察する: 何が起きているか、何が起きていないかを確認

- 実験する: 小さな変更を加えて結果を見る

楽しいエラー体験作り

- エラー発見を「宝探し」ゲームにする

- エラーを解決した時の「やったー!」を大げさに喜ぶ

- 家族でエラー解決を一緒に喜ぶ

「完璧主義」からの脱却

プログラミングは試行錯誤の連続です。最初から完璧である必要はありません。

成長思考の育て方

- 「できないことがある」→「まだできないことがある」

- 「失敗した」→「学習した」

- 「難しすぎる」→「今はまだ難しい」

小さな成功体験の積み重ね

大きな目標を小さなステップに分解し、頻繁に達成感を味わえる環境を作りましょう。

スモールステップの例

- キャラクターを表示する

- キャラクターを動かす

- キャラクターに音をつける

- キャラクターをコントロールする

- ゲームのルールを追加する

継続を支える実践的ツールとシステム

長期的な継続のためには、学習の進捗を可視化し、モチベーションを維持する仕組みが必要です。

学習記録システムの構築

週1回の「作品発表会」 毎週末、家族に向けて5分程度の作品発表会を開催します。

発表内容:

- 今週作ったもの

- 工夫したポイント

- 困ったことと解決方法

- 来週やってみたいこと

プログラミング日記 学習の記録を残すことで、成長を実感できます。

記録項目:

- 作成日時

- 作ったもの

- 使った機能

- 困ったこと

- 解決できたこと

- 次回やりたいこと

月末振り返り 月の終わりに、「できるようになったことリスト」を作成します。

デジタルポートフォリオの作成

子どもの作品を時系列で整理し、成長の軌跡を残しましょう。

ポートフォリオに含める要素

- 作品のスクリーンショット

- 制作過程の写真

- 子どもの感想・コメント

- 家族からのメッセージ

コミュニティとの適切な関わり

オンラインコミュニティの活用

- 作品共有プラットフォーム(Scratch コミュニティ等)

- 年齢に適したプログラミングフォーラム

- 地域のプログラミング教室やクラブ

注意点

- プライバシー保護を最優先

- 批判的なコメントから子どもを守る

- 健全な競争意識の醸成

成功事例から学ぶ継続の秘訣

実際に1年以上プログラミング学習を継続している子どもたちの事例から、成功パターンを学びましょう。

事例1:「推し活から始まったゲーム制作」(小学5年生・Aさん)

背景 大好きなアニメキャラクターのファンだったAさん。最初はキャラクターを動かすだけの簡単なプログラムから始めました。

継続の要因

- 「推し」への愛が原動力

- 同じアニメが好きな友達と作品を共有

- 少しずつ機能を追加する楽しさ

- 両親が作品を「すごい」と認めてくれる環境

現在の状況 2年間継続し、現在は本格的なRPGゲームを制作中。将来はゲームクリエイターになりたいと語っています。

事例2:「お手伝いロボットプロジェクト」(中学1年生・Bくん)

背景 家事の手伝いが面倒だと感じていたBくん。「家事を楽にするロボットを作りたい」という発想からプログラミングを開始。

継続の要因

- 明確な目的意識(家事の効率化)

- micro:bitを使った実際に動くものづくり

- 家族からの実用性への期待

- 段階的な目標設定

現在の状況 1年半継続し、現在は簡単な家事支援アプリを制作。将来はエンジニアとして社会課題を解決したいと考えています。

事例3:「地域活性化アプリプロジェクト」(中学3年生・Cさん)

背景 地方在住のCさん。地域の魅力を発信したいという思いから、観光案内アプリの制作を開始。

継続の要因

- 地域への愛着と貢献意識

- 地元の大人たちからの応援

- 実際に使ってもらえる喜び

- プログラミングコンテストでの受賞体験

現在の状況 3年間継続し、現在は高校でも情報科学部に所属。将来は地方創生に関わるITエンジニアを目指しています。

成功事例から見える共通点

これらの事例から、継続成功の共通要因が見えてきます:

- 明確な「作りたいもの」がある

- 周囲からの承認と応援がある

- 段階的な成長を実感できる

- 実用性や社会性を感じられる

- 同じ興味を持つ仲間がいる

継続のための環境整備

物理的環境の整備

専用スペースの確保

- 集中できる静かな場所

- 必要な機材(PC、タブレット等)の準備

- 作品を展示できるスペース

時間的環境の整備

- 定期的な学習時間の確保

- 無理のないペース設定

- 休憩やリフレッシュの時間

心理的環境の整備

家族の理解と協力

- プログラミング学習の価値への理解

- 子どもの興味・関心の尊重

- 適切な期待値の設定

失敗を受け入れる文化

- 試行錯誤の価値を認める

- 完璧を求めない

- プロセスを重視する評価

まとめ:子どもの「やりたい」を育てる環境づくり

プログラミング学習の継続は、テクニックや方法論だけでは実現できません。最も重要なのは、子ども自身の「やりたい」という気持ちを育て、それを支える環境を整えることです。

継続のための8つの約束

- 子どもの興味を最優先にする

- エラーを敵ではなく友達として扱う

- 小さな成功を大きく喜ぶ

- 比較ではなく成長に注目する

- 適切な距離感で見守る

- 作品を家族の宝物として大切にする

- 定期的な発表・共有の機会を作る

- 長期的な視点で温かく支援する

最後に:夢の実現への第一歩として

プログラミングは、子どもたちの夢を実現するための強力なツールです。ゲームクリエイター、アプリ開発者、ロボットエンジニア、AIリサーチャー…未来には今は想像もできない新しい職業も生まれるでしょう。

大切なのは、「今すぐ結果を出すこと」ではなく、「学ぶことを楽しみ続けること」です。適切なサポートと環境があれば、どの子どもも必ず自分なりのペースで成長できます。

不安や疑問を感じることがあっても、それは成長の証拠です。子どもと一緒に試行錯誤を楽しみながら、プログラミング学習という素晴らしい冒険を続けていきましょう。

子どもたちの無限の可能性を信じて、今日から実践できることから始めてみませんか?きっと、想像以上の成長と喜びが待っているはずです。