子どもがDTM作曲を続けるコツ【挫折率87%を乗り越える方法】

「子どもがDTMを始めたけど、すぐに飽きてしまった…」

そんな悩みを抱えていませんか?実は、DTMや作曲を始める人の87.7%が30日以内に挫折してしまうという厳しい現実があります。でも安心してください。続ける子には確実にある「共通点」があり、それを知ることで挫折を防げるのです。

この記事では、音楽教育の最新研究とDTM指導の現場データを基に、子どもがDTM作曲を継続するための具体的な方法をお伝えします。読み終わる頃には、お子さんが音楽制作を楽しみながら続けられる環境が整うでしょう。

なぜ多くの子どもがDTMで挫折してしまうのか?

挫折の最大要因:「アンダーマイニング効果」

子どもの作曲継続を妨げる最大の敵は「アンダーマイニング効果」です。

これは、内発的動機(楽しいからやりたい)が外発的動機(褒められたいからやる)に置き換わることで、やる気が下がってしまう現象です。

例えば:

- 最初は「楽しいから」DTMを始めた

- 親が「上手になったね」と褒める

- 子どもは「褒められるため」に作曲するようになる

- 期待に応えられないとやる気を失う

音楽制作の現場でも「好きで曲を作っていたはずなのに、いつのまにか評価を気にするようになり、評価が得られないとモチベーションが下がる」という現象が報告されています。

その他の主な挫折理由

1. 高すぎる目標設定 「プロみたいな曲を作りたい」という理想が高すぎて、現実とのギャップに失望してしまうケース。

2. 環境が整っていない 必要な機材やソフトがすぐに使えない状態で、「やろう」と思った時に始められない。

3. 即効性を求めすぎる 数日で結果を期待し、すぐに成果が出ないと諦めてしまう。

続く子と続かない子の決定的な違い

続く子の特徴

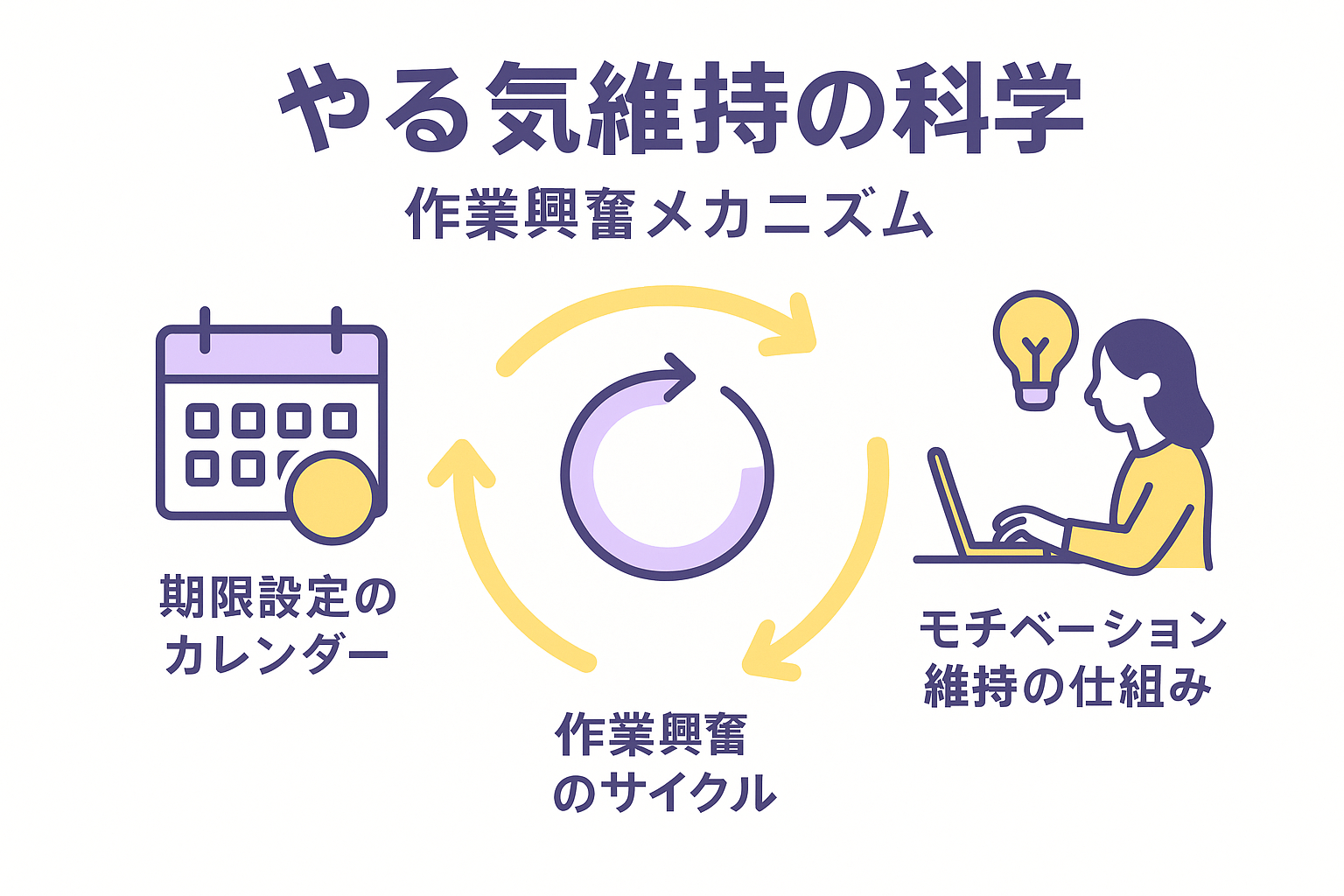

1. 「やる気→作曲」ではなく「作曲→やる気」 続く子は、気分が乗らない時でも「とりあえず5分だけ」と取り組み始めます。

実際に手を動かすことで、作業興奮によってやる気が湧いてくることを体験的に知っているのです。

2. 小さな成功体験を積み重ねる 完璧な作品を目指すのではなく、「今日は8小節できた」「新しい音色を見つけた」など、小さな達成感を大切にします。

3. 習慣化のタイミングを見つけている 「朝食後にDTMをする」「お風呂の後に10分だけ触る」など、既存の生活習慣と組み合わせて継続しています。

続かない子の特徴

1. 完璧主義すぎる 最初から完璧な作品を求めてしまい、理想と現実のギャップに挫折してしまいます。

2. 環境づくりができていない 「今日はDTMをやろう」と思っても、パソコンの起動やソフトの立ち上げに時間がかかり、やる気が削がれてしまいます。

3. 一人で抱え込んでしまう 分からないことがあっても質問せず、行き詰まった時に解決策を見つけられません。

すべての子どもが独学に向いているわけではないですよね。

人に教えてもらうことで、伸びる子もいます。

ただ、DTMを教えてくれる人を見つけるのは、なかなか大変。

そんな人にオススメなのは、椿音楽教室

200ヶ所以上のスタジオのほか、オンラインでもDTMレッスンを受けることができます。

60分の無料体験から、レッスンを体感できます。

DTM継続のための環境づくり

「すぐやれる状態」を作る

継続のカギは**「思い立ったらすぐに作曲できる環境」**です。これには2つの側面があります。

物理的環境の整備

- パソコンとDAWソフトをすぐに起動できる状態にしておく

- MIDIキーボードなどの機材を常にセットしておく

- 作業スペースを確保し、集中できる環境を作る

時間的環境の整備

- 毎日決まった時間にDTMに取り組む

- スケジュールに「DTM時間」を組み込む

- 他の予定に左右されない安定した時間を確保する

DAWソフトの選び方

子ども向けのDTMでは、操作の簡単さとモチベーション維持が最重要です。

初心者におすすめのDAW

1. GarageBand(Mac専用・無料)

- シンプルな操作性で音楽制作初心者に最適

- iPhone・iPadでも使えるため、いつでもどこでも作曲可能

- Logic Proへの移行も簡単

2. BandLab(Web版・無料)

- ブラウザ上で動作するため、機材を選ばない

- クラウド保存で作品を失う心配がない

- コミュニティ機能でモチベーション維持

選択時のポイント

- 子どもが「画面を見てテンションが上がる」ものを選ぶ

- 好きなアーティストが使っているDAWと同じものを選ぶ

- 無料版から始めて、慣れてから有料版に移行する

機材投資の考え方

段階的な投資が重要 最初から高額な機材を揃える必要はありません。継続できることが分かってから、段階的にグレードアップしていきましょう。

最初に必要なもの

- パソコン(Core i5・8GB以上推奨)

- DAWソフト

- ヘッドフォンまたはスピーカー

次の段階で追加するもの

- MIDIキーボード

- オーディオインターフェース

- コンデンサーマイク

段階的な目標設定で確実にレベルアップ

習慣化の3原則

科学的に実証された習慣化の原則を、DTMに応用しましょう。この原則を守ることで、継続成功率が8.23倍になることが確認されています。

原則1:すごく目標を下げる

- ×「1曲完成させる」

- ○「5分間DTMに触る」

- ○「1つの音色を鳴らしてみる」

原則2:動けるときに思い出す

- 朝食後

- 学校から帰ってきた直後

- お風呂上がり など、既存の習慣とセットにする

原則3:例外を設けない

1日でもサボると92.5%が30日以内に挫折してしまいます。「今日は疲れているから」という例外を作らず、最低限でも触るようにしましょう。

段階的なスキルアップ計画

第1段階(1週間目):操作に慣れる

- DAWソフトの基本操作を覚える

- プリセットの音色で遊んでみる

- 8小節の短いループを作ってみる

第2段階(2-3週間目):基本的な作曲

- メロディとコードだけの簡単な曲を作る

- サビだけでも完成させる達成感を味わう

- 好きな曲のコード進行を真似してみる

第3段階(1ヶ月目以降):アレンジ追加

- ドラムやベースを追加する

- エフェクトを使って音を加工する

- 楽器数を増やして厚みを出す

完成の基準を下げる

「完成」のハードルを意図的に下げることが重要です。

- 最初は「サビだけ」でも立派な完成作品

- 8小節のループでもOK

- TikTokやYouTube Shortsで使える15-30秒の楽曲も完成作品

このアプローチにより、「完成させる達成感」を定期的に味わえ、モチベーションを維持できます。

親ができるサポート方法

年齢別サポート戦略

幼児期(4-6歳)

- 親と一緒に音楽の楽しさを共有する

- 一緒に歌ったり、手拍子でリズムを取る

- 成果よりもプロセスを楽しむことを重視

児童期(7-12歳)

- 一歩引いて見守る役割に徹する

- 練習する習慣が身に付くまでは関心を示す

- 小さな成長を見つけて具体的に褒める

中学生以降

- 自主性を最大限尊重する

- 技術的な質問にはプロの力を借りることを提案

- 音楽制作コミュニティへの参加をサポート

効果的な褒め方

×「天才だね!」「上手!」 → 能力を褒めると、失敗を恐れて挑戦しなくなる

○「今日は30分も集中していたね」 ○「昨日より音のバランスが良くなったね」 → 努力やプロセス、具体的な成長を褒める

環境サポート

1. 時間の確保

- DTM専用の時間を日課に組み込む

- 他の習い事との調整

- 集中できる時間帯を見つけてあげる

2. 空間の提供

- 専用のスペースを用意(小さくてもOK)

- 周りの音に邪魔されない環境

- 作品を発表できる「ステージ」を作る

3. 学習機会の提供

- DTMスクールや音楽教室の情報収集

- オンラインレッスンの選択肢を調べる

- 同世代のDTM仲間との交流機会を作る

モチベーション維持の具体的テクニック

「期限」を設けることの重要性

なぜ期限が必要か 多くの子どもがDTMで挫折する理由の一つは「だらだらと時間をかけすぎること」です。適切な期限設定により、集中力とやる気を維持できます。

適正な制作期間の目安

- 数時間〜1日:早すぎる(手抜きの可能性)

- 数日〜1週間:最適

- 2週間以内:やや遅いが許容範囲

- 1ヶ月以上:だらだらしている

作業興奮を活用する

「やる気が出たら始める」は間違い 実際は「始めることでやる気が出る」のが正しいメカニズムです。

具体的な方法

- まずは5分だけDAWを起動する

- とりあえず1つの音を鳴らしてみる

- 気分が乗らなければ5分で終了してもOK

- 多くの場合、5分触っているうちにやる気が湧いてくる

成果の可視化

カレンダーにチェック方式

- 毎日DTMに触ったらカレンダーにシールを貼る

- 連続記録を作ることで達成感を味わう

- 視覚的に進歩が分かるため、モチベーション維持に効果的

作品リストの作成

- 完成した作品(サビだけでもOK)のリストを作る

- 制作日とコメントを記録

- 成長の軌跡が見えて励みになる

家族や友達への発表

- 定期的な「家族コンサート」

- 学校の友達に聞いてもらう

- SNSでの作品シェア(保護者の管理下で)

新しい刺激の取り入れ

定期的な「音楽探検」

- 新しいジャンルの音楽を聞く

- 好きなアーティストの制作過程を調べる

- 音楽系YouTubeチャンネルの視聴

機材・ソフトのアップデート

- 新しい音源プラグインの追加

- エフェクトの実験

- 楽器の録音に挑戦

挫折した時の復活方法

一時的な休憩も必要

「燃え尽き」を防ぐために 創作活動に行き詰まった時は、思い切って数日間DTMから離れることも重要です。心と耳を休ませることで、新たな創作意欲が自然と湧いてくることがあります。

初心に帰る方法

「なぜDTMを始めたのか」を思い出す

- 最初に作った曲を聞き返す

- DTMを始めた時の気持ちを思い出す

- 憧れのアーティストの音楽を聞く

小さな成功体験の積み重ね

ハードルを大幅に下げる

- 1音だけでも出せればOK

- 昔作った曲を少しだけ修正する

- 既存の曲に1つだけ楽器を追加する

プロからのアドバイス:技術習得のコツ

最初は「人から習う」が効率的

「DTMは独学でも覚えられる」という意見もありますが、初心者こそプロの指導を受ける価値があります。「教えてもらわなかったら一生知らなかった」テクニックは数多く存在するからです。

DTMスクールの選び方

- 子どもの年齢に応じたカリキュラムがあるか

- オンラインレッスンに対応しているか

- 無料体験レッスンが受けられるか

- 講師の実績と教育経験

耳コピと模倣の重要性

「好きな曲を真似する」ことから始める オリジナル性にこだわりすぎず、最初は好きな曲のコード進行やメロディを真似することから始めましょう。模倣を通じて、自然と音楽理論や制作技術が身に付きます。

YouTubeなどの学習リソース活用

Sleep Freaksなどの教育チャンネル 基本的なDAW操作は、YouTubeの教育チャンネルで十分学べます。視覚的に分かりやすく、何度でも見返せるのがメリットです。

まとめ:DTMを通じて音楽の夢を実現しよう

子どもがDTM作曲を継続するためには、以下のポイントが重要です:

継続のための7つの鍵

- 小さな目標から始める:完璧を求めず、「5分触る」「1音鳴らす」からスタート

- 習慣化する:決まった時間・場所でDTMに取り組む

- すぐやれる環境を作る:思い立ったらすぐに始められる状態をキープ

- 適切なDAWを選ぶ:子どもが楽しめる、操作しやすいソフトを選択

- 段階的にスキルアップ:急がず、着実にレベルアップを図る

- 適切なサポートを受ける:親のサポートとプロの指導を上手く活用

- コミュニティに参加する:一人で抱え込まず、仲間と一緒に成長

最後に:失敗を恐れない心

DTM作曲の道のりには、必ず壁や挫折があります。しかし、それは成長の証拠です。プロの作曲家も最初は誰もが初心者でした。

大切なのは「完璧な作品を作ること」ではなく、「音楽制作を楽しみ続けること」です。今日できなかったことが明日できるようになる。昨日より今日の方が少しだけ上達している。そんな小さな成長を積み重ねることで、いつか大きな花を咲かせることができるでしょう。

お子さんのDTM作曲ライフが、音楽に満ちた豊かな人生の始まりとなることを心から願っています。音楽の世界には無限の可能性が待っています。一歩ずつ、着実に歩んでいきましょう。

あなたのお子さんが、「人に教えてもらうことで、伸びるタイプかも?」

と思ったら、200ヶ所以上のスタジオのほか、オンラインでもDTMレッスンを受けられる

椿音楽教室

がオススメ。

60分の無料体験から、レッスンを体感できます。

子どものDTM制作記事まとめはこちら