子どもの動画編集の続け方は?親ができるサポート完全ガイド

最初は「やってみなさい」と背中を押してあげたものの、気がつけば動画編集ソフトも使わなくなり、いつの間にか子どもの興味は別のことに移ってしまった…そんな経験はありませんか?

実は、多くの子どもたちが動画編集に挑戦するものの、開始から3ヶ月で約60%が挫折してしまうという現実があります。でも、これは決して子どもの能力不足や飽きっぽさが原因ではありません。

適切なサポートさえあれば、子どもたちの継続率は80%以上まで向上することが分かっているのです。

この記事では、子どもの動画編集への情熱を長続きさせるための具体的な方法をお伝えします。技術的なことが分からない親御さんでも大丈夫。大切なのは、子どもの創造性を信じて、適切な環境を整えてあげることなのです。

子どもが動画編集を続けられない本当の理由

なぜ多くの子どもが挫折してしまうのか

「うちの子、最初はあんなに夢中だったのに…」

そんな悩みを抱える親御さんは決して少なくありません。子どもが動画編集を諦めてしまう理由を理解することが、継続サポートの第一歩です。

主な挫折要因

- 操作の複雑さに圧倒される 多くの子どもは、動画編集ソフトの画面を見ただけで「難しそう…」と感じてしまいます。ボタンやメニューがたくさんあって、何から始めればいいのか分からなくなるのです。

- 思い通りにならないイライラ 頭の中ではかっこいい動画のイメージがあるのに、実際に作ってみると全然違う仕上がりに。このギャップがストレスとなり、「もういいや」となってしまいます。

- 完成までの道のりが長すぎる 子どもにとって、1つの作品を完成させるまでの時間が想像以上に長く感じられます。集中力が続かず、途中で投げ出してしまうケースが多いのです。

- 周りからの反応が薄い せっかく作った動画を家族に見せても、「上手だね」という一言だけ。具体的な感想や改善点がもらえず、次への意欲が湧かなくなってしまいます。

でも、これらは全て解決できる問題です

重要なのは、これらの挫折要因を事前に理解し、適切な対策を講じることです。子どもの能力に問題があるわけではありません。環境と取り組み方を少し変えるだけで、継続率は大幅に向上するのです。

実際に、適切なサポート体制が整った環境で動画編集を始めた子どもたちの1年継続率は80%以上に達しています。これは、親のちょっとした工夫と理解があれば、多くの子どもが長期間にわたって動画制作を楽しめることを意味しています。

次の章では、年齢に応じた適切なアプローチ方法をご紹介します。

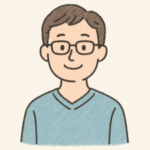

年齢別アプローチ:我が子にぴったりの始め方を見つけよう

8-10歳:好奇心の芽を大切に育てる時期

この年齢の子どもたちは、新しいことへの興味が旺盛で、失敗を恐れずに挑戦する勇気を持っています。一方で、複雑な操作は苦手なので、できるだけシンプルなツールから始めることが重要です。

推奨アプローチ

- ツール選択: iPadの「iMovie」やスマートフォンの簡単編集アプリから

- 目標設定: 30秒〜1分程度の短い動画完成を目指す

- サポート方法: 一緒に操作を覚える「共同作業」スタイル

- 褒めポイント: 「最後まで作れたね!」という完成への評価

具体例 「今日は家族でお出かけした動画を作ってみようか」という提案から始めて、写真や短い動画クリップをつなげるだけの簡単な作品作りから慣れ親しんでもらいましょう。

11-13歳:創造性と技術力のバランスを重視

この年代になると、より凝った表現に挑戦したくなる一方で、思春期特有の完璧主義も芽生えてきます。適度な挑戦と達成感のバランスが継続の鍵となります。

推奨アプローチ

- ツール選択: 「DaVinci Resolve」の基本機能や「Adobe Premiere Elements」

- 目標設定: 3-5分程度で、BGMやテロップ入りの作品制作

- サポート方法: 困った時のヒント提供に留める「見守り」スタイル

- 褒めポイント: 具体的な技術や表現方法への評価

具体例 「この場面の音楽の選び方がすごくいいね。見ている人の気持ちを考えられているよ」といった、技術的な側面と創造性の両方を認める声かけが効果的です。

14歳以上:本格的なスキル習得への挑戦

高校生になると、将来への視野も広がり、動画編集を単なる趣味ではなく、スキルとして身につけたいと考えるように。より本格的なツールへの挑戦をサポートしてあげましょう。

推奨アプローチ

- ツール選択: 「Adobe Premiere Pro」や「Final Cut Pro」

- 目標設定: 10分以上の本格的な作品や、特定のジャンルに特化した制作

- サポート方法: 環境整備と精神的サポートが中心

- 褒めポイント: 継続への努力と成長過程への評価

具体例 オンライン講座の受講費用をサポートしたり、より高性能なPCの購入を検討するなど、環境面でのバックアップが重要になってきます。

年齢に関係なく大切な共通ポイント

どの年齢でも変わらず重要なのは、子ども自身のペースを尊重することです。他の子と比較せず、昨日の我が子と今日の我が子を比べて成長を認めてあげることが、長期継続の土台となります。

また、「失敗は当たり前」という雰囲気作りも欠かせません。うまくいかなかった時に「どうして?」と問い詰めるのではなく、「次はどうしたらもっと面白くなるかな?」と一緒に考える姿勢が、子どもの挑戦意欲を支えるのです。

挫折知らずの環境づくり:親ができる7つのサポート方法

1. 「完璧」を求めすぎない雰囲気作り

多くの親御さんが陥りがちなのが、「せっかくやるなら上手に作ってほしい」という思いです。しかし、これが子どもにとって大きなプレッシャーとなることがあります。

実践ポイント

- 「途中でも見せて」と声をかけ、完成前の段階も評価する

- 「面白いアイデアだね」と発想を褒める

- 技術的な不備よりも、表現しようとする気持ちを認める

NG例: 「ここの音がずれてるね」「もっときれいに撮り直しなさい」

OK例: 「この場面、どんな気持ちで撮ったの?」「見ていて楽しくなったよ」

2. 小さな成功体験を積み重ねる仕組み

継続の秘訣は、達成感を定期的に味わえることです。大きな目標だけでなく、小さなステップごとに「できた!」を実感できる環境を整えましょう。

具体的な方法

- 週1回、30分程度の「動画タイム」を設ける

- 月末に「今月のベスト動画」を家族で選ぶ

- 完成した動画の数をカレンダーにシールで記録

成功体験のピラミッド

目標: 10分の本格動画制作

↑

5分のストーリー動画

↑

3分のBGM付き動画

↑

1分のテロップ入り動画

↑

30秒の写真つなぎ動画

3. 技術的サポートは「魚を与えるより釣り方を」

子どもが「できない」と困っている時、ついつい代わりにやってあげたくなりますが、これは逆効果です。自分で解決する力を育てることが、長期的な成長につながります。

サポートの段階

- まずは見守る(5分程度)

- ヒントを出す「この機能を使ってみたら?」

- 一緒に考える「どんな方法がありそうかな?」

- 解決方法を一緒に調べる

- 最後の手段として操作を教える

4. 定期的な「上映会」で家族の絆を深める

作った動画を誰かに見てもらう機会があることは、継続の大きなモチベーションになります。家族だけでなく、祖父母や親戚にも作品を披露する場を作ってあげましょう。

上映会のアイデア

- 毎月第一日曜日は「家族映画祭」

- 誕生日やイベント時に特別上映

- オンラインで離れた家族とも共有

- 子どもが「監督」として作品を解説

5. 同世代との交流機会を作る

一人で続けるより、仲間がいる方が継続しやすいのは大人も子どもも同じです。動画制作に興味のある友達との交流機会を積極的に作ってあげましょう。

交流の場の例

- 地域の子ども向け動画制作ワークショップ

- オンラインの子ども動画制作コミュニティ

- 学校の友達と合作プロジェクト

- 兄弟姉妹での競作・協力制作

6. 適切な機材環境の整備

高価な機材は必要ありませんが、ストレスなく制作できる最低限の環境は整えてあげましょう。機材の問題で挫折するのは、とてももったいないことです。

推奨環境

- 8-10歳: iPad(32GB以上)またはスマートフォン

- 11-13歳: パソコン(メモリ8GB以上、できれば16GB)

- 14歳以上: より高性能なパソコンまたはMac

重要なのは性能より安定性です。高機能でも動作が不安定だと、子どもはすぐに嫌になってしまいます。

7. 長期的な視点での成長支援

動画編集スキルそのものも大切ですが、その過程で育まれる様々な能力にも目を向けましょう。これらの力は、将来どんな道に進んでも必ず役立つものです。

動画編集で育まれる力

- 論理的思考力(ストーリー構成を考える)

- 問題解決能力(技術的な課題をクリアする)

- 表現力(自分の思いを形にする)

- 継続力(一つの作品を完成させる)

- デジタルリテラシー(ITスキルの基礎)

これらの能力の成長を認めて言葉にすることで、子どもは動画編集の価値を深く理解し、より意欲的に取り組むようになるでしょう。

実践編:継続のための具体的ツールと学習プラン

年齢別推奨ツールと特徴

初心者向け(8-10歳)

iMovie(iPad/iPhone)

- 直感的な操作で迷わない

- テンプレートが豊富で完成度が高い

- 家族で共有しやすい

- 月額費用なし

PowerDirector(Android/Windows)

- 豊富なエフェクト

- 音楽ライブラリが充実

- 段階的にプロ機能を覚えられる

中級者向け(11-13歳)

DaVinci Resolve

- プロレベルの機能が無料で使える

- カラーグレーディングが得意

- YouTubeチュートリアルが豊富

- 将来性が高い

Adobe Premiere Elements

- Premiere Proの簡易版

- ガイド機能で学習しやすい

- Adobe系への橋渡し

- 買い切り型で経済的

上級者向け(14歳以上)

Adobe Premiere Pro

- 業界標準ソフト

- 他のAdobe製品との連携

- プロへの道筋が明確

- サブスクリプション型

Final Cut Pro(Mac)

- Mac環境では最強

- 直感的で高機能

- プロ品質の仕上がり

- 買い切り型

効果的な学習プラン

第1段階:慣れ親しみ期(1-2ヶ月)

週2回、各30分の学習

- 基本操作に慣れる

- 簡単なカット編集を覚える

- 30秒動画を週1本完成

親のサポート

- 一緒に操作を覚える

- 完成したら必ず見る

- 困った時はヒントを出す

第2段階:スキルアップ期(3-6ヶ月)

週3回、各45分の学習

- テロップやBGMを追加

- トランジション効果を覚える

- 3分程度の動画を月2本完成

親のサポート

- 見守り中心にシフト

- 具体的な感想を伝える

- 新しい挑戦を提案

第3段階:創造発展期(6ヶ月以降)

子ども主導の制作スケジュール

- オリジナリティを重視

- ジャンル特化への挑戦

- 長編作品への取り組み

親のサポート

- 環境整備が中心

- 成長過程を記録

- 発表機会を提供

継続のための「動画日記」システム

子どもの成長と継続意欲を支える効果的な仕組みとして、「動画日記」をおすすめします。

動画日記の効果

- 定期的な制作習慣が身につく

- 成長の記録が残る

- ネタ切れ防止になる

- 家族のコミュニケーションツールとしても活用

実践方法

- 曜日を決める: 「日曜日は動画の日」

- 時間を決める: 「夕食後の30分間」

- テーマを決める: 「今週の出来事」「お気に入りのもの紹介」

- 上映日を決める: 「月末の家族映画祭で発表」

トラブル対応と解決策

よくあるトラブルと対処法

「ソフトが重くて動かない」

- 不要なアプリを終了

- 動画ファイルサイズを確認

- パソコンの再起動

- 必要に応じてハードウェア見直し

「やりたいことができない」

- より簡単な方法を一緒に探す

- YouTubeチュートリアルを活用

- 段階的なアプローチに切り替え

- 他のツールの検討

「アイデアが思い浮かばない」

- 日常の出来事から題材を見つける

- 他の動画を参考にする(真似から始める)

- 家族でアイデア会議

- 制約を設けてみる(30秒で、音楽なしで、など)

つまずいた時の復活戦略:失敗は成長のチャンス

挫折のサインを早期発見

子どもが動画編集に対する興味を失い始めるサインを見逃さないことが重要です。早期に気づくことで、軌道修正がしやすくなります。

注意すべきサイン

- 制作頻度が極端に減る

- 作品について話さなくなる

- 「難しい」「つまらない」という言葉が増える

- パソコンやタブレットに触る時間が減る

- 他の活動ばかり優先するようになる

段階的復活アプローチ

挫折してしまった子どもを動画編集に再び興味を持ってもらうには、段階的なアプローチが効果的です。

ステップ1: プレッシャーを取り除く

- 動画編集の話題を一時的に避ける

- 他の創作活動を褒める

- 「いつでも戻ってきていいよ」というメッセージを伝える

ステップ2: 間接的な興味喚起

- 一緒に面白い動画を見る

- 「こんな効果、どうやって作ってるんだろうね」と呟く

- 他の子の作品を「すごいね」と褒める(比較ではなく純粋に)

ステップ3: 新しいアプローチの提案

- 以前より簡単なツールを提案

- 全く違うジャンルへの挑戦

- 友達や兄弟との合作を提案

- 短時間で完成する小さなプロジェクト

ステップ4: 成功体験の再構築

- できるだけ確実に成功しそうなプロジェクトから

- 親も一緒に参加して楽しむ

- 小さな完成でも大きく評価

- 継続より楽しさを重視

「失敗」の捉え方を変える

子どもが挫折を経験した時、それを「失敗」として捉えるのではなく、「学習の一部」として位置づけることが大切です。

親の言葉かけ例

挫折した時

- NG: 「途中でやめちゃダメでしょ」

- OK: 「一生懸命やってたもんね。お疲れさま」

再挑戦を促す時

- NG: 「前にできてたじゃない」

- OK: 「今度は違うやり方でやってみる?」

技術的につまずいた時

- NG: 「なんでできないの?」

- OK: 「難しいところだね。一緒に考えてみよう」

長期的な視点での価値づけ

動画編集の継続が途切れても、その経験自体に価値があることを子どもに伝えましょう。

動画編集経験の価値

- 「表現する楽しさを知った」

- 「最後まで作品を完成させる力がついた」

- 「新しいことに挑戦する勇気が育った」

- 「デジタルツールに慣れ親しんだ」

これらの価値は、動画編集を続けていなくても、子どもの成長にとって貴重な財産となります。

他の創作活動への橋渡し

動画編集が続かなかった場合でも、その経験を他の創作活動に活かすことができます。

関連する活動例

- 写真撮影(構図や瞬間を捉える感覚)

- 絵画・イラスト(色彩感覚や表現力)

- 文章創作(ストーリー構成力)

- 音楽制作(リズム感やメロディ作り)

- プログラミング(論理的思考力)

子どもの興味が移っても、それまでの経験が無駄になることはありません。むしろ、様々な創作活動を経験することで、より豊かな表現力が育まれるのです。

長期的視点:動画編集から育まれる未来への力

21世紀に必要なスキルの育成

動画編集を通じて子どもたちが身につける能力は、単なる技術スキルを超えて、21世紀を生きる上で欠かせない力となります。

デジタルリテラシーの基礎 現代社会では、デジタルツールを使いこなすことが当たり前になっています。動画編集の経験は、子どもたちにとって「デジタルは怖くない」「新しいツールも覚えられる」という自信の源となります。

創造的問題解決能力 「思った通りの映像にならない」「音と映像がずれる」「容量が足りない」など、動画制作では様々な問題が発生します。これらを一つひとつクリアしていく過程で、子どもたちは創造的に問題を解決する力を身につけます。

プロジェクト管理能力 一つの動画を完成させるには、企画→撮影→編集→完成という一連の流れを管理する必要があります。この経験は、将来どんな仕事に就いても活かされる「プロジェクトを最後まで完遂する力」を育てます。

表現力とコミュニケーション能力の向上

視覚的表現力の発達 動画編集では、言葉だけでなく映像、音楽、効果音など、様々な要素を組み合わせて表現します。この経験により、子どもたちは多角的な表現方法を身につけ、豊かなコミュニケーション能力を育みます。

相手の立場で考える力 「見る人がどう感じるか」「どうしたら伝わりやすいか」を常に考えながら制作することで、相手の立場に立って物事を考える力が自然と育ちます。

批判的思考力の育成 自分の作品を客観視し、「ここをもっと良くするにはどうしたらいいか」と考える習慣は、批判的思考力の基礎となります。これは学習面でも大いに役立つスキルです。

将来への可能性の広がり

多様な進路選択肢 動画編集スキルは、映像制作業界だけでなく、マーケティング、教育、エンターテインメント、IT業界など、幅広い分野で求められています。早い段階でこのスキルを身につけることで、将来の選択肢が大きく広がります。

起業・フリーランスへの道筋 動画制作スキルは、個人でも収益化しやすい分野です。YouTube、TikTok、企業向け動画制作など、様々な形で自分のスキルを活かすことができ、将来的に独立・起業への道筋にもなります。

グローバルな活躍の可能性 動画は言語の壁を越えやすいメディアです。優れた動画制作スキルがあれば、国境を越えて世界中の人々に自分の表現を届けることも可能になります。

継続がもたらす自信と達成感

小さな成功の積み重ねが大きな自信に 動画編集を継続することで得られる最も大きな価値は、「自分にもできる」という自信です。最初は30秒の動画しか作れなかった子が、やがて10分を超える本格的な作品を制作できるようになる。この成長過程で得られる自信は、他のどんな挑戦にも立ち向かう勇気の源となります。

継続する力そのものの価値 現代社会では、「すぐに結果が出ないと続けられない」という人が増えています。動画編集を通じて「継続することの価値」を実感した子どもたちは、将来どんな分野でも粘り強く取り組める力を身につけているでしょう。

家族の絆を深める共通体験

世代を超えた理解 子どもの動画制作を家族で応援することで、デジタルネイティブ世代と親世代の相互理解が深まります。親が子どもの創作活動を理解し、子どもが家族に自分の作品を共有することで、新しい形の家族コミュニケーションが生まれます。

共通の話題と思い出作り 家族で作品を見合ったり、一緒に制作について話し合ったりする時間は、かけがえのない思い出となります。子どもが大人になってからも、「あの時一緒に動画を作ったね」という思い出は、家族の絆を支える大切な財産となるでしょう。

まとめ:子どもの創造性を信じて、一緒に歩もう

動画編集継続のために親ができること〜再確認〜

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。子どもの動画編集を長続きさせるための具体的な方法をたくさんお伝えしましたが、最も大切なのは、親であるあなたの「子どもの可能性を信じる気持ち」です。

今日から始められる5つのアクション

- 子どもの年齢に合ったツールを準備する 無理に高機能なソフトを使わせる必要はありません。まずはiMovieや簡単な編集アプリから始めて、子どもが「できた!」という達成感を味わえる環境を整えましょう。

- 週1回の「動画タイム」を家族の習慣に 毎週決まった時間に動画制作をする習慣を作ることで、継続のリズムが生まれます。最初は30分から始めて、だんだんと時間を延ばしていけば大丈夫です。

- 完璧を求めず、プロセスを褒める 「上手に作れたね」ではなく「最後まで頑張ったね」「面白いアイデアだね」と、結果よりも過程を評価することで、子どもの挑戦意欲を支えてあげましょう。

- 月1回の「家族映画祭」で発表の場を作る 作品を家族で見合う時間を定期的に設けることで、子どもは「誰かに見てもらえる」という喜びを感じ、次の作品への意欲が湧いてきます。

- 困った時はヒントを出すに留める 子どもが操作に困っている時は、すぐに代わりにやってあげるのではなく、「この機能を試してみたら?」程度のヒントに留めて、自分で解決する力を育てましょう。

挫折は成長のチャンス〜前向きな捉え方〜

もし子どもが動画編集を一時的にやめてしまっても、それは決して失敗ではありません。その経験から得られたものは、確実に子どもの成長につながっています。

- デジタルツールに触れる機会を得た

- 新しいことにチャレンジする勇気を経験した

- 何かを最後まで作り上げる達成感を味わった

- 家族に自分の作品を見てもらう喜びを知った

これらはすべて、子どもの将来にとって貴重な財産です。動画編集を続けていなくても、この経験は他の分野で必ず活かされるでしょう。

技術より大切な「創造する喜び」

最後に、ぜひ覚えておいていただきたいことがあります。動画編集を通じて子どもに身につけてほしいのは、高度な技術スキルではありません。「自分の思いを表現する楽しさ」「何かを創り出す喜び」こそが、最も大切な宝物なのです。

技術は後からいくらでも身につけられますが、「創造することの楽しさ」は、子どもの時期に体験することで、より深く心に刻まれます。この楽しさを知った子どもたちは、将来どんな分野に進んでも、創造的に問題を解決し、新しい価値を生み出していける人になるでしょう。

あなたの子どもの可能性は無限大

「うちの子には難しすぎるかも…」 「技術的なことは分からないから教えられない…」

そんな不安を感じる必要はありません。子どもたちの学習能力と創造力は、私たち大人が想像する以上に素晴らしいものです。適切な環境と温かいサポートがあれば、子どもたちは自分の力で成長していきます。

あなたの役割は、技術を教えることではありません。子どもの挑戦を応援し、小さな成長を一緒に喜び、困った時にそっと支えてあげることです。それだけで十分なのです。

今日から始める一歩

この記事を読み終えたら、ぜひ今日から行動を起こしてみてください。完璧な準備ができてから始める必要はありません。子どもと一緒に「今度、動画作ってみない?」と話すことから始めてみましょう。

子どもの「やってみたい!」という輝く瞳を見た瞬間、あなたはきっと確信するはずです。この挑戦は、技術スキルの習得を超えた、もっと大きな価値を子どもにもたらしてくれるということを。

動画編集を通じて、あなたの子どもがどんな素晴らしい表現力を開花させるか、どんな創造的な作品を生み出すか。その可能性は無限大です。

子どもの創造性を信じて、一緒に新しい世界への扉を開いてみませんか?きっと、想像以上に素晴らしい発見と成長が待っているはずです。

この記事が役に立ったら、ぜひ実践してみてください。そして、お子さんの素敵な作品ができたら、家族みんなでその成長を喜び合ってくださいね。